Большая волна эмиграции из СССР началась в начале 1970-х, когда политика Советского Союза в отношении репатриации в Израиль смягчилась, да и в целом ограничения на выезд из СССР по ряду причин стали менее суровыми.

Третья волна российской эмиграции считается самой многочисленной после 1917 года. Значительную часть уезжающих из СССР составляла интеллигенция — уже в начале 1970-х за рубеж выехало более 50 тыс. человек. При этом эмиграцию как явление социокультурной жизни начинают сопровождать новые процессы — лишение гражданства и диссидентство.

Многим представителям творческих профессий эмиграция дарила свободу, позволяла наконец «выйти из подполья» и отказаться от участия в противостоянии «настоящего искусства» и советской идеологии. Больше не нужно было соответствовать «требованиям времени» и, что важнее, «установкам партии и правительства».

Всякий, кто отказывался от советского гражданства, становился «предателем Родины» и, как следствие, «невидимкой». Имена художников и писателей, артистов и композиторов оказывались не просто под запретом — их буквально вымарывали из коллективной памяти. Решаясь на эмиграцию, человек обрекал себя на забвение на родине и совершал прыжок в неизвестность.

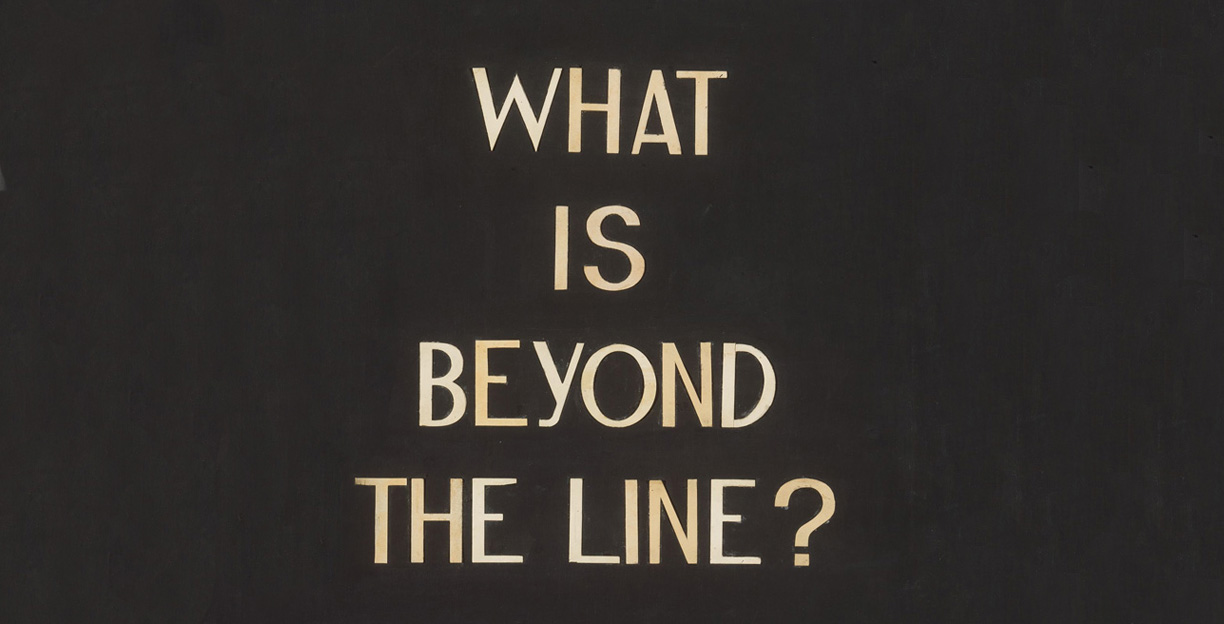

Потребность в свободе художественного высказывания и при этом тотальная невозможность близко познакомиться с мировой культурой и уж тем более присоединиться к ней, жажда лучшего будущего для себя и детей, огромный интерес и желание увидеть,что там, за железным занавесом,— всё это пересиливало страх перед неизведанным и подталкивало к отказу от привычной советской жизни.

Как вспоминают сами эмигранты и их близкие, процесс отъезда напоминал выход в открытый космос или даже путешествие на тот свет. Проводы действительно были сродни поминкам — и слёз проливалось не меньше, и водка лилась рекой. Казалось, люди расстаются навсегда. Очерняемые государством эмигранты для оставшихся «своих» становились героями. Мифология утверждает, что привычную реальность покидают лучшие — самые смелые, самые талантливые, самые умные. И если умершие, согласно преданиям, проходят различные инстанции иного мира, то эмигранты, уезжая-«умирая», проходили «круги ада» на чужбине.

Часто художники не решались на отъезд по причине глубокой погруженности в свою среду. Соратники, друзья, единомышленники, привычный город, привычные суровые условия существования — все это создавало ощущение своего мира, обособленного и дающего почву для творчества и размышлений. Утраченные связи с оставшимися в СССР друзьями попробовал восстановить с помощью ставшего впоследствии легендарным журнала «А-Я» художник Игорь Шелковский. Его переписка с художниками, рассеянными по всему миру, с оставшимися в СССР — это замечательный документ времени, позволяющий понять глубину размышлений об искусстве, о возможности интегрироваться в международную среду.

Ниже собраны истории тех, кто решился начать всё заново, смог обустроить свою обычную и профессиональную жизнь в другой стране и спустя годы побывал на родине.

Хронология эмиграции деятелей искусства

1971 Художники Михаил Гробман и Ирина Врубель-Голубкина, Олег Прокофьев, Михаил Шемякин и др. Собирались уехать, но остались Владимир и Римма Янкилевские.

1972 Поэт Иосиф Бродский, историк искусства Игорь Голомшток, художники Александр Нежданов-Ней, Юрий Купер, композитор Андрей Волконский и др.

1973 Поэт Анри Волохонский, писатель Андрей Синявский и др.

1974 Художники Вагрич Бахчанян, Олег Кудряшов, Владимир Галацкий; писатели Александр Солженицын, Эдуард Лимонов, Виктор Некрасов, Владимир Максимов; поэт, драматург и исполнитель собственных песен Александр Галич; искусствовед Маргарита Тупицына; философ, культуролог и математик Виктор Тупицын; филолог и переводчик Ефим Эткинд и др.

1975 Художники Лидия Мастеркова, Александр Косолапов, Эдуард Зеленин, Валентин Воробьёв, Василий Ситников; писатель Саша Соколов; общественный деятель, писатель и коллекционер Александр Глезер и др.

1976 Художники Лев Нусберг, Игорь Шелковский, Михаил Кулаков; скульптор Эрнст Неизвестный; писатель Анатолий Гладилин и др.

1977 Художники Олег Целков, Виталий Комар и Александр Меламид; журналисты и писатели Пётр Вайль и Александр Генис; поэт Алексей Хвостенко; коллекционер Георгий Костаки и др.

1978 Писатель Сергей Довлатов, художники Михаил Рогинский, Оскар Рабин; дирижёр Кирилл Кондрашин.

1979 Скульпторы Леонид Соков, Вадим Космачёв; художники Владимир Котляров-Толстый,Сергей Есаян, Римма и Валерий Герловины и др.

1980 Писатели Лев Копелев, Владимир Войнович, Василий Аксёнов, художники Михаил Чернышов, Михаил Одноралов и др.

1981 Философ Борис Гройс.

1982 Художники Леонид Ламм, Вячеслав Савельев, Виктор Пивоваров, Владимир Титов; художник и издатель Иосиф Киблицкий и др.

1983 Писатель Георгий Владимов и др.

1984 Художник Виктор Скерсис.

Мотивы эмиграции

Ирина Врубель-Голубкина

Разные причины уехать были у меня и у Миши [Михаила Гробмана]. Фактически было три причины, и моя из них очень простая — я не хотела, чтобы наш четырёхлетний сын шёл в советскую школу. Миша происходил из религиозной еврейской семьи, соблюдавшей традиции, для него не стоял вопрос, куда ехать, — понятно, что это будет Израиль. Важнейшей же причиной отъезда стал тот факт, что к 1971 году весь процесс второго авангарда был завершён, все основные вещи были сделаны и началась определённая стагнация, которая закончилась примерно к 1973–1975 годах с появлением нового поколения художников. И для нас эта стагнация в искусстве, подготовленная прошлым периодом, стала одной из важных причин отъезда.

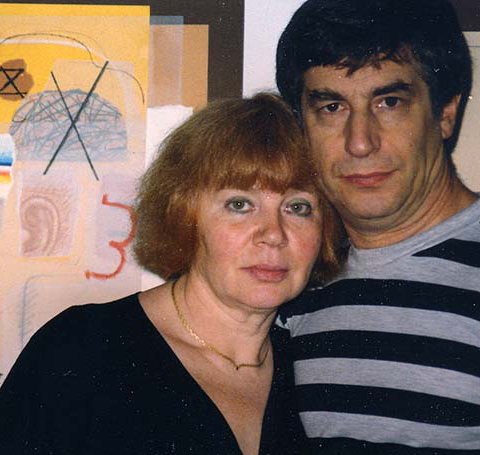

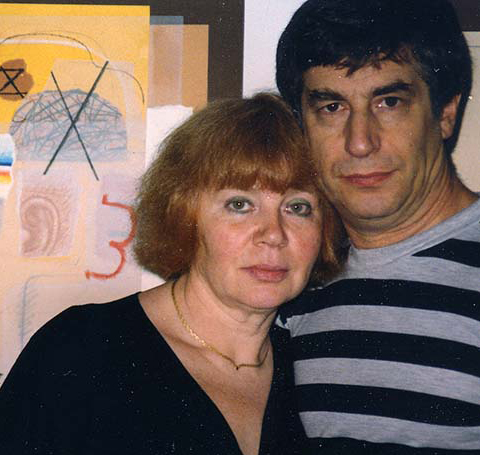

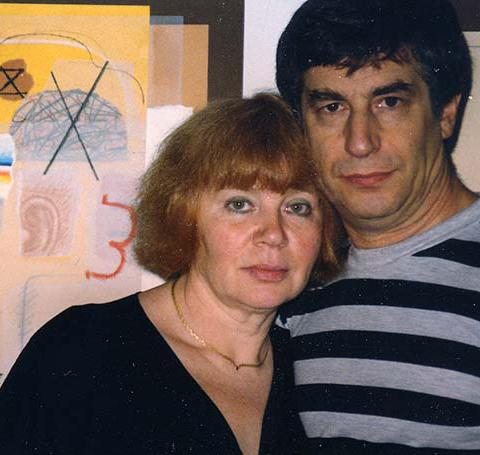

Ирина Врубель-Голубкина — жена Михаила Гробмана, журналист, главный редактор журнала «Зеркало».

Михаил Гробман (род. 1939) — художник, поэт, теоретик. Идеолог и автор термина «второй русский авангард». Автор множества статей, книг, редактор журналов «Левиафан», «Зеркало». Живёт и работает в Тель-Авиве.

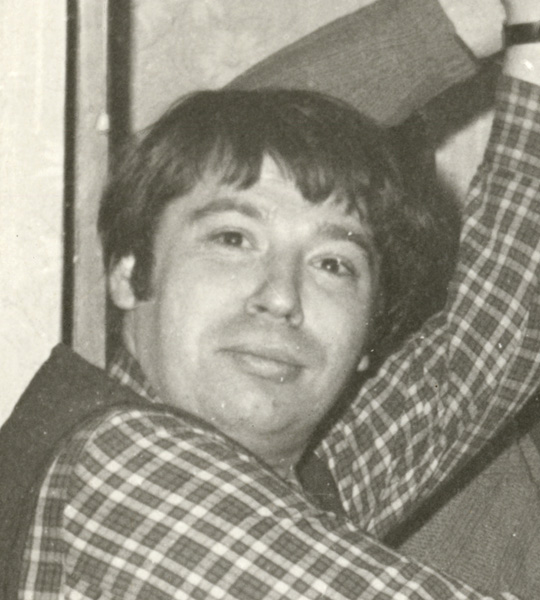

Александр Косолапов

Я был сформирован как диссидент. Меня удивляет, что до сих пор общество не смотрит критически на своё наследие. А мы смотрели на него критически. Как художник я получил блестящее образование, но должен был отплатить, выполняя идеологические заказы. В СССР не было самостоятельного пути развития художника. Возможность свободного творчества была либо в андеграунде, либо в эмиграции.

Здесь и далее цит. по интервью для Art&Houses

Александр Косолапов (род. 1943) — художник, скульптор, один из основоположников соц-арта. Живёт и работает в Нью-Йорке.

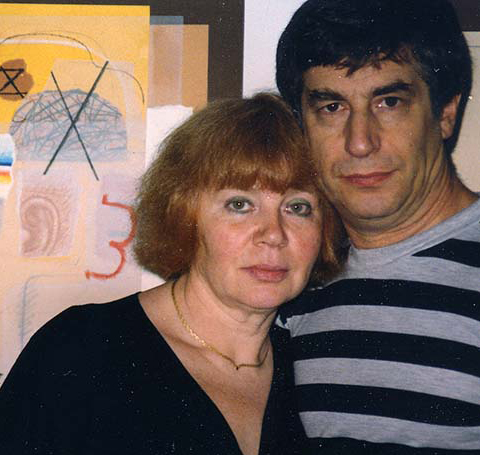

Лиана Рогинская

Это было в 1978 году. Причина — советская власть, то есть однопартийная система с коммунистической партией, нас это положение дел совершенно не устраивало. Пропаганда, полицейский строй. Это было невыносимо.

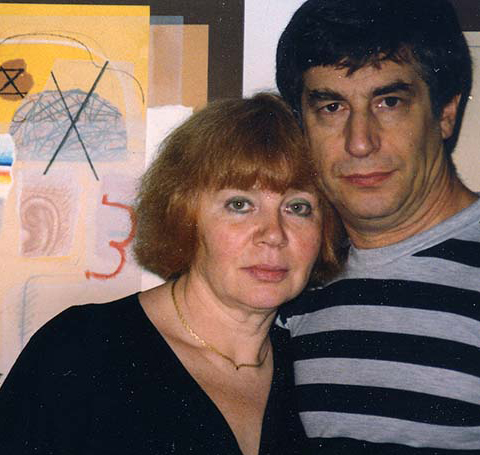

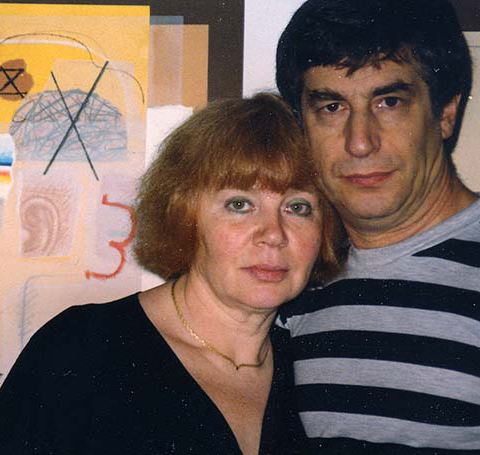

Лиана Рогинская (род. 1951) — жена Михаила Рогинского, искусствовед, во Франции преподавала в университете в Страсбурге, работала переводчиком. Живёт в Париже.

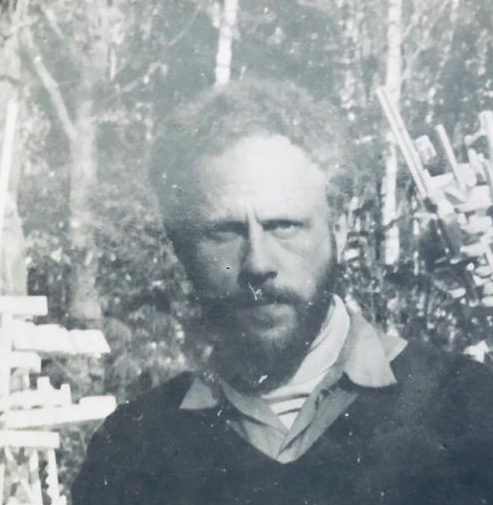

Михаил Рогинский (1931–2004) — художник, живописец и график. Жил и работал в Москве, а после эмиграции — в Париже.

Римма Янкилевская

«Мы очень хотели и собирались уехать в начале 1970-х, сразу вслед за Гробманом. Он был первым художником поколения, кто уехал и поселился в Израиле, и сразу же, приехав в Израиль, прислал нам приглашение. Одно, а потом второе, потому что первое не дошло. И мы по этому приглашению хотели, но не смогли уехать по разным причинам.

Во-первых, было слишком много сомнений. Володя советовался с Костаки, и он хотя и обещал всяческую помощь, если мы уедем, всё-таки уезжать не советовал. В 1973 году в Москву приезжал Марк Шагал, Володя [Янкилевский] встречался с ним у Костаки, и Шагал резко высказывался против эмиграции.

На самом деле мы не могли уехать в начале 1970-х, потому что многие работы Янкилевского были такого большого формата, что он просто не мог их взять с собой. Поэтому в конце концов, уже преодолев все препятствия — скандалы с родителями, которые не хотели подписывать бумаги, множество бюрократических препонов, — мы тем не менее в последний момент решили не ехать. И причиной были именно работы — потому что они просто погибли бы. Тогда мы решили не уезжать, а купить дочке новую школьную форму. Потому что это тоже был один из моментов, трудно преодолимых из-за тотального безденежья. А уехали мы намного позже, в 1989 году.

Римма Янкилевская (род. 1941) — жена Владимира Янкилевского. Живёт в Париже.

Владимир Янкилевский (1938–2018) — художник, иллюстратор, график. Один из новаторов неофициального советского искусства 1960–1970-х. Жил и работал в Москве, с 1989 года — в Нью-Йорке и Париже.

Виктор Пивоваров

Как я мог оставить Москву? Откуда при моей пассивности, при абсолютной практической инфантильности нашлись у меня силы три года ходить по казённым домам и пробивать все разрешения? Я всё валю на Эрота.

«Уехал» я, или «переехал», в 1982 году. Тридцать лет живу в Праге, а до сих пор сопротивляюсь слову «эмиграция».

Влюблённый агент. С. 131

О любви слова и изображения. С. 63

Виктор Пивоваров (род. 1937) — художник, живописец, график, иллюстратор, литератор, один из основоположников московского концептуализма. Живёт и работает в Праге.

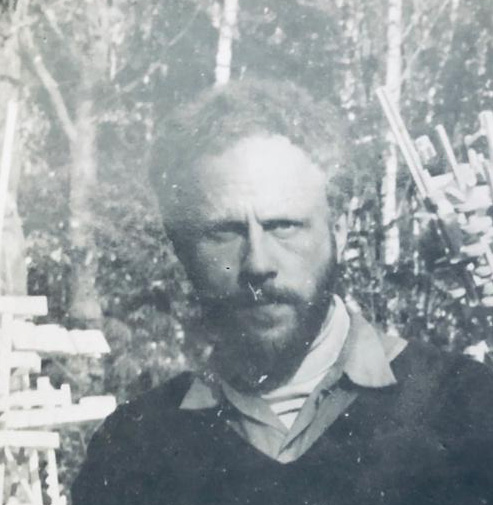

Игорь Шелковский

Извечный, сакраментальный и праздный вопрос: почему вы уехали из СССР? Когда я его впервые услышал от молодой французской пары, то так растерялся, что ответил: «А знаете ли вы, что такое эта страна?» Как ответить кратко и так, чтобы ответ устраивал спрашивающего? Не слишком ли стёрто, обезличено, амортизировано это слово — «свобода»? А ведь суть именно в нём. В том, что такие вопросы уже почти не задавались потом, десять лет спустя, я вижу отчасти и заслугу нашей третьей эмиграции, по мере сил раскрывавшей миру глаза на природу режима, который она так хорошо знала. Впрочем, постарался и сам режим, 1976 год был ещё не самый худший: впереди была война в Афганистане, высылка Сахарова, приход к высшей власти шефа тайной полиции и все те годы, которые потом, даже официально, именовались в СССР «годами общественного застоя».

Из статьи «После драки», Нева, 2000, № 9 (цит. по: Воспитание чувств. М., 2018. С. 80–81)

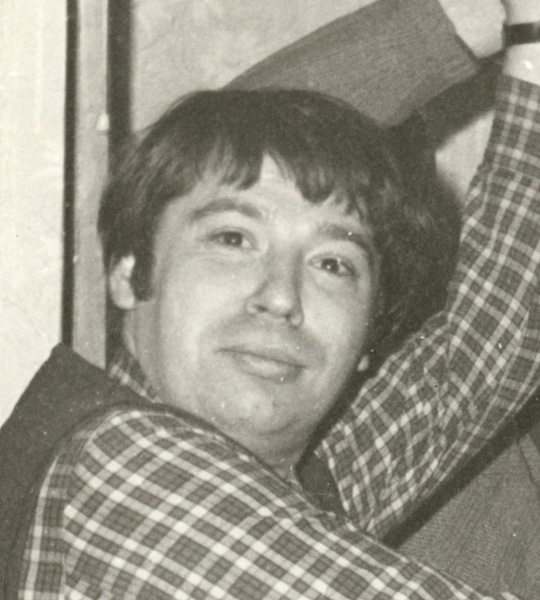

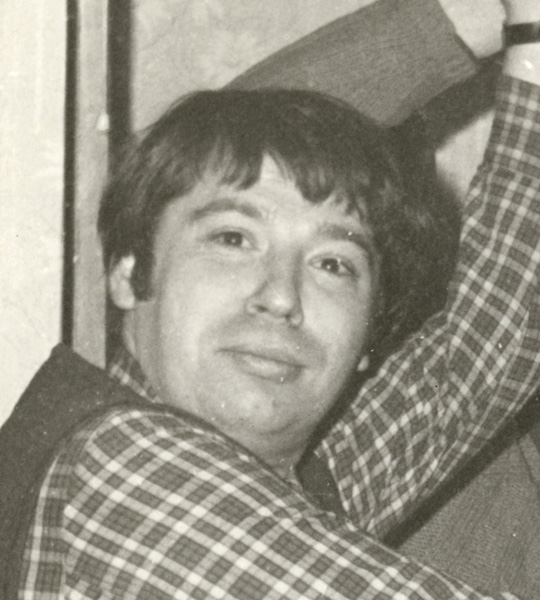

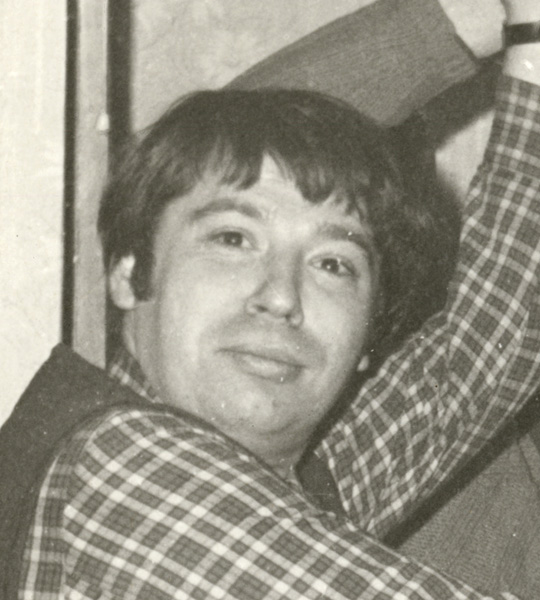

Игорь Шелковский (род. 1937) — художник, скульптор, автор книг и статей. Издавал в Париже журнал о русском искусстве «А–Я» с 1978 по 1985 год. Живёт и работает в Москве и Париже.

Процесс выезда из СССР

Ирина Врубель-Голубкина

В начале 1970-х у нас была иностранная приятельница, которая помогла нам сделать вызов (на воссоединение с семьёй) от якобы какого-то родственника в Израиле. На самом деле он не был нашим родственником, но потом мы, кстати, подружились. Мы подали заявление в ОВИР, а так как у нас среди друзей было много, громадное количество всяких американских корреспондентов, к нам приезжали Джон Берджер, Мишель Рагон, от нас предпочли избавиться. Мы уезжали в октябре 1971 года. А с проводами была интересная история. Мы дружили с Пьером Тротье — министром канадского посольства. Он пришёл к нам и увидел, как мы уезжаем — разрушенный дом, чёрт знает что вокруг. И тогда он устроил прощальный вечер для нас в своём доме на территории канадского посольства. Пришло много художников, поэтов. Костаки пел песни. В Израиле нас приняли очень торжественно — русские евреи уезжают в Израиль,и им делают прощальный вечер в канадском посольстве! — и поселили в самом престижном центре абсорбции. Известно, что у нас большая и довольно известная коллекция первого авангарда — нам помог её вывезти как раз Пьер Тротье дипломатической почтой. А работы художников нашего поколения никому тогда были не нужны. Картины всех наших приятелей к нам привозили, свернув в рулон,— там были и работы Яковлева, Штейнберга, кого хочешь. Их у нас тоже очень большая коллекция.

Игорь Шелковский

Я уехал в конце лета 1976 года. У меня были знакомые швейцарцы, ещё по Новгороду, где я работал реставратором. Мы сидели в куполе храма,и от нас зависели все — мы могли дать подняться и посмотреть вблизи фрески. И вот трое швейцарцев и одна немка ехали на машине из Москвы, зашли в наш собор, и мы с ними познакомились. А потом пошли кашу гречневую есть в ресторан. Потом меня познакомили с моей будущей женой, швейцаркой. Поначалу мы жили порознь: я —здесь, она —там; и было очень трудно зарегистрировать брак — нам назначали какую-то дату, а ОВИР на это время отказывал в визе. Делали всё, что могли, чтобы ничего не вышло. Я ей послал вызов, она три месяца жила в Москве, а потом она мне на три месяца приглашение в Швейцарию. Но я не торопился ехать, мне хотелось с собой скульптуры увезти, а мне для этого нужно] было разрешение. В Министерстве культуры чиновник по фамилии Халтурин всячески этому препятствовал, думая, что у меня закончится срок визы и я не смогу уехать. А я уже узнал в посольстве, что они продлят визу свободно, поэтому я не спешил и ждал. В мае у нас была выставка, а потом июнь, июль и август я работал в Абрамцеве — с удовольствием. И вдруг приходит письмо от моей жены из Швейцарии: «Не приезжай, не смогу тебя принять»— без особых объяснений. Я собрал консилиум из художников, друзей. Они говорят: у тебя уже есть паспорт, виза, деньги ты уже поменял, поезжай, потом нам расскажешь, как там всё. Ну я и поехал, не зная куда и что. В итоге я смог взять только две скульптуры. А этот швейцарец, который познакомил меня с женой, принял меня, приютил. У меня была виза на десять дней всего. И он решил мне в лучшем виде показать Швейцарию — повёз на машине в горы: кругом коровы с колоколами на шее, красоты, лес, и за эти десять дней в итоге я не увидел ничего, что хотел — ни музеев, ни выставок. Лес-то я и в Абрамцеве видел, в лесу и жил. И мне надо было решать: либо я остаюсь, либо возвращаюсь, но тогда уже мне ждать нечего, и я остался.

Лиана Рогинская

В 1977 году мы твёрдо решили, что уезжаем, стали оформлять документы, это тянулось месяцев восемь, и в 1978 году мы уехали. Мы, конечно, понимали, что уезжаем насовсем. Мы получили приглашение из Израиля от знакомых, собрали документы, подали их в ОВИР. Художникам, как правило, мне кажется, их [разрешения] давали чаще, чем остальным. Но были люди, кому по многу лет не давали выездную визу.

Чтобы забрать с собой работы, надо было получить разрешение, и за работы, которые мы забирали, надо было платить. Пришли две дамы-эксперта из Третьяковской галереи, посмотрели работы и оценили эти работы довольно низко (они были довольно благожелательны). И нам удалось увезти с собой Мишины работы, я также вывезла работы, которые мне дарили мои друзья художники.

Откровенно говоря, мне было всё равно, куда ехать. Но, наверное, больше хотелось попасть в англоязычную страну, потому что я говорила только по-английски. Миша хотел в Нью-Йорк. Но, когда мы оказались в Вене — там был пересылочный эмиграционный центр,— выяснилось, что те, кто хочет в США, сперва должны провести некоторое время в Италии для оформления, а в Италии тогда был трёхмесячный карантин на въезд для собак. С нами в Вену приехали две собаки — Шарик и Тузик, и поэтому мы не могли ехать в Италию. Тогда мы спросили, в каких странах Европы нет этого собачьего карантина? Нам назвали Францию, Бельгию… В Бельгии мы совсем никого не знали, а во Франции у меня была приятельница. Я попросила её сделать нам приглашение. Она сделала, мы получили въездную визу во Францию и приехали из Вены в Париж. Сначала мы думали продолжить эмиграцию и отправиться в США, но так получилось, что мы остались в Париже.

Римма Янкилевская

В начале 1970-х мы не уехали. А позже, в конце 1980-х, уже в перестроечные годы в Россию начали приезжать иностранные галерейщики и Володе предложили сделать выставку в Нью-Йорке. Сперва он поехал туда один, меня тогда ещё не пускали. А спустя сколько-то месяцев у него была выставка в Германии, и мы поехали вместе. А потом в Америку, во Францию. И в конце концов на выставку в США, и так сложилось, что мы решили остаться. То есть мы не уезжали в эмиграцию, а просто задержались за границей. Поменяли место жительства. В 1970-е эмигранты лишались советского гражданства, это была целая трагедия, они уезжали навсегда. У нас всё было уже не так — мы сохранили советское гражданство и в конце концов получили французское, потому что стали жить во Франции.

Мы приехали с большой выставкой, у Янкилевского был контракт с галереей, всё было уже спокойнее. Никаких разрешений, никаких скандалов с родными — мы просто уехали на время и задержались. Сначала мы жили три года в Нью-Йорке, а потом переехали в Париж, где у Володи был контракт здесь с галереей Le Monde de l’art.

Встреча с заграницей

Виктор Пивоваров

То, что страной моего первого заграничного путешествия стала Чехословакия, конечно, не случайность. Судьба моя уже тогда ткнула меня, тёмного, в то место, которое она для меня выбрала. Да и сам я мечтал увидеть эту страну. Из книг, журналов, фотографий я выстроил себе мечту. Я представлял себе просёлочные дороги, заросшие полевыми цветами, монастыри с резными готическими алтарями, старые дома с черепичными крышами, неторопливую размеренную жизнь в этих домах с простыми и трогательными заботами, особенное небо и особый свет, исполненный покоя. Эта мечта была очень похожа на то, что я увидел, но, как всякая мечта, она была прекрасней и совершенней реальности, между ней и реальностью оставался зазор.

В этот свой первый приезд я этот зазор не заметил. Я был в шоке. Я вообще не очень ясно понимал, вижу ли я это наяву или мне это только кажется.

Влюблённый агент. С. 49

Ирина Врубель-Голубкина

Советское правительство обмануло советский народ: они так ругали заграницу, что все были убеждены, что там — счастье и идеальная жизнь… Первый год в Израиле мы жили в Иерусалиме, и когда мы туда приехали и огляделись, мы вообще после Москвы не поняли: а где город? Позже мы переехали в Тель-Авив — это невероятный, живой город. Поначалу у нас, конечно, случались всякие бытовые проблемы и казусы. Когда у меня закончилась зубная паста, я пошла в магазин и попросила у продавца зубную пасту. Мне что-то дали. Чищу зубы и думаю: какая у них паста странная, жирная какая-то! Посмотрела внимательно, а на тюбике написано: «Крем для тела».

Лиана Рогинская

У нас было представление о Европе, и довольно неплохое. Конечно, мы её представляли не совсем такой, какой она оказалась, но европейская культура нам была близка. Всё-таки Миша — художник, он хорошо знал французскую школу живописи, я тоже, как искусствовед. Но шока настоящего и страха не было. Вначале было очень трудно, так как без языка очень неприятно жить. Мы стали сразу же учить язык.

Я помню, как-то пошла за хлебом, был август месяц. А в августе раньше Париж пустел, абсолютно. Всё закрывалось, и найти сигареты было очень трудно, надо было бегать по всему кварталу. Наша булочная была закрыта, и я прошла немного дальше. И вдруг смотрю — дом, такой очень-очень знакомый, хотя я точно знала, что раньше не была в этом месте. Потом уже я сообразила, что это отель «Субиз», который я «сдавала» на экзамене по французскому искусству XVIII века.

Римма Янкилевская

В 1970-е у нас вообще не было никакого представления о загранице, как и у всех. Никто из нас никогда не был заграницей. Был такой прыжок в бездну, полная неизвестность. Нас это не очень страшило, так как в начале 1970-х нас настойчиво приглашала Дина Верни и предлагала разнообразную помощь. У нас не было страха и позже (Владимир и Римма Янкилевские уехали в 1989 году, но планировалось, что их отъезд произойдет в начале 1970-х.— «Лаврус»), так как мы ехали уже не на пустое место. Однако представления о заграничной жизни не было ни малейшего и тогда, когда мы поехали в Америку. Мы видели фильмы, читали книги, поэтому шока у нас не было. Мы уехали не двадцатилетними, а сложившимися людьми, которых труднее чем-то удивить. Но вначале было очень много бытовых проблем. Когда приезжаешь во взрослом возрасте (Володе было пятьдесят), без языка, без всякого понятия, как устроен этот заграничный мир. Конечно, было очень трудно, но всё же нам было значительно легче, чем тем, кто решился уехать в 1970-е годы.

Адаптация на новом месте

Александр Косолапов

Кошмарно (Александр Косолапов эмигрировал в Америку в 1975 году. — «Лаврус»). Дело в том, что у меня не было языка. Жизнь пришлось начинать с нуля. Для меня это было второе рождение. Первая моя выставка в Нью-Йорке была очень успешная, в очень хорошей галерее, все работы были проданы. Но внутренне я ощущал водораздел. Смогу ли я стать американским художником? Или не смогу?

Лиана Рогинская

Мне сразу понравилось в Париже. Мише, по-моему, чуть меньше. Сперва нас поселили в однокомнатную меблированную квартиру в пригороде Парижа, а через месяц наш знакомый художник Витя Кульбак помог нам переехать в Сité des arts — дом для представителей творческих профессий. Там было хорошо, Миша смог работать. Потом я нашла работу, и мы остались во Франции.

В течение шести месяцев нам платил центр эмиграции — нас передали из венского центра французской организации, помогающей людям еврейского происхождения. Миша был еврей, я — нет, но нам всё равно помогали. Это нам позволило оплачивать мастерскую в Сité des arts. Потом я нашла работу, и дальше мы рассчитывали только на себя.

Я перестала чувствовать себя не в своей тарелке года через два после переезда, когда нашла нормальную работу. У Миши это было позже. Он стал искать галерею, но вскоре забросил, потому что это было крайне неприятно и даже унизительно моментами. Галерейщики не хотели ничего смотреть, у них были свои художники. Миша оказался в пустом пространстве. Его друзья, все наши друзья были в основном в Нью-Йорке, а в Париже он был фактически изолирован, и это было трудно для него.

Римма Янкилевская

«В своей тарелке» я никогда себя не чувствовала — ни в Москве, ни в Нью-Йорке, ни в Париже. Но привычка какая-то создаётся, и мы быстро привыкли к жизни в Нью-Йорке, потому что там легко ассимилироваться. Единственное, нужно было хорошо выучить язык. Я его кое-как выучила,а Володя вообще не учил английский, но как-то изъяснялись мы, без проблем. В Америке очень легко, там не так ярко выражена ксенофобия, как во Франции, например. Но во Франции к русским тоже относятся очень хорошо. То есть мы никогда не ощущали на себе дискриминации или высокомерного отношения из-за того, что мы из России. Может быть, потому,что мы жили в мире культуры, а не просто уличной жизни. Но мы и в обычной жизни с этим не сталкивались.

Западная арт-система

Александр Косолапов

Смогу ли я стать американским художником? Что значит стать профессиональным художником? Попадая в западный мир, вы понимаете, что существуют воскресные художники и профессионалы. Мне повезло, потому что моя жена была биологом и мне не нужно было зарабатывать на кусок хлеба. Я имел возможность сосредоточиться на творчестве, делал выставки и искал своё собственное видение. В какой-то момент я понял, что свою уникальность могу сохранить, только если внесу в искусство элемент русской культуры. Может быть, русского авангарда или соцреализма. А может быть,и свою политизированность. Я стараюсь делать радикальные вещи, благодаря чему попал под суд в России, но в то же время вошёл в западные учебники современного искусства как русский художник.

Ирина Врубель-Голубкина

Мы приехали в Израиль молодыми, и нам всё было интересно: это была новая страна, здесь было новое искусство,и нас здесь приняли сразу же! Уже через месяц после приезда у Гробмана была выставка в главном музее Израиля, Тель-Авивском музее, на которую пришли все художники.

Лиана Рогинская

То,что Михаил Рогинский стал делать во Франции, было не похоже на то, что он делал в России. Но сказать, что он вписался в систему или делал такие попытки,— я не могу. Новая реальность стимулировала его к изменениям. Но он не вписался в систему: не ходил по галереям, не пытался найти себе галерейщика. Позже так получилось, что галерея нашлась — галерея Жоржа Лаврова на левом берегу. Галерейщик русского происхождения, женатый на француженке, предложил Рогинскому работать с ним. Потом Жорж переехал на правый берег, ближе к Бобуру, то есть Центру Помпиду. Там у Михаила Рогинского было три персональные выставки и несколько групповых. С Лавровым он работал семь лет, с 1980 по 1987 год. Потом Жорж ушёл от жены, уехал из Франции,и на том всё закончилось.

Потом появился ещё один Жорж — Жорж Алискевич. Аргентинец украинского происхождения. У него была галерея в районе Бастилии, в это время галерейщики пытались освоить этот район,и многие переезжали сюда. Но Алискевич при всём том, что очень ценил Мишу, не мог для него ничего сделать — у него не было ни денег, ни связей, ни достаточно энергии, чтобы что-то пробить. А на последней выставке, в 2003 году, у Миши купили одну работу, и то мои друзья. Зачем открывать галерею, если ничего не продавать? Нужна дьявольская энергия, чтобы пробиться. Было немного обидно, когда на те выставки Рогинского никто не приходил, но он очень хорошо понимал, кто он, и комплекса неполноценности у него не было.

Римма Янкилевская

Если говорить о том, изменилось ли творчество Володи на Западе, я могу лишь сказать, как, я думаю, он бы ответил на этот вопрос. Я думаю, что на его творчестве переезд не отразился никаким образом. Он уехал уже сложившимся и состоявшимся художником. Поэтому сильно на творчество заграничная жизнь влияния не оказала.

Мы были совершенно не готовы к этому миру галерейных отношений, отношений с дилерами, с галерейщиками и с музейщиками. У нас были очень романтические представления обо всём этом. Нам казалось, что вот на Западе всётак хорошо устроено, все люди честные, и если они говорят и обещают, то обязательно это сделают. Что все люди, работающие в музеях, невероятно талантливые и очень хорошо понимают современное искусство. У нас были сугубо романтические представления о той жизни. Но мы сразу столкнулись с проблемами. Оказалось, что этот мир совсем не такой, что никакой романтики в помине нет, что галерейщики — акулоподобные люди, иначе они не могут выжить, музейщики в основном — это чиновники, которые больше хотят построить свою карьеру, чем внести свой вклад в развитие искусства, и так далее. Было разочарование, но постепенно всё выстроилось в цельную картину.

Виктор Пивоваров

…Приехав или переехав в Прагу, я вдруг совершенно неожиданно оказался как бы на пустом месте. Не в смысле, что Прага была в художественном отношении пустым местом, а в том смысле, что я сам как бы был пустое место, как бы я до этого ничего не делал и не сделал, вообще художником не был. С невероятным трудом, с потом, одержимый страхом и неуверенностью, я начинал с нуля.

…Короче, я очутился в конце 1950-х годов в нашей крошечной комнатке в Замоскворечье, в пространстве пронзительной чувственности, когда первый раз прикасаешься к телу девушки и к листу бумаги, когда солнце над московскими крышами огромно и краски в этюднике пахнут как Царство Небесное.

…Нет, это не была ностальгия. Практически в любой момент я мог приехать в Москву, что я и делал довольно часто. Тогда, в начале 1980-х, всё было дёшево и доступно. Произошло же какое-то смешение, заполнялся провал, белое пятно. То, с чего я должен был начать и что не было сделано, настоятельно требовало выхода. Первая глава писалась постфактум, после написания второй, третьей, пятой.

О любви слова и изображения. С.64, 67–68

Города реальные и воображаемые

Лиана Рогинская

Творчество Рогинского связано с Москвой. Но это не та Москва, которую мы увидели, когда спустя годы приехали в Россию, ни в коем случае, а немного воображаемая Москва. В 1980 году Миша стал писать серию работ акрилом на бумаге. Это абсолютно гениальные работы. Вначале стал писать французские пейзажи, очень красивые, но быстро с французских пейзажей съехал на русские, московские пейзажи. От пейзажей перешёл к магазинам и так далее… Последние десять лет он делал то, что называют теперь «Московской серией». Это и не теперешняя Москва, и не та Москва, которую мы оставили. Москва его детских воспоминаний, немного фиктивная, ирреальная, где та жизнь как бы подёрнута лёгкой дымкой воображения.

Ирина Врубель-Голубкина

Когда спустя 20 лет мы приехали в Москву и ехали в такси по улице Горького, у меня было ощущение жизни после смерти. Это совершенно потрясающе. Этот приезд был невероятным. Мы уехали в 1971-м, а приехать снова можно было только в 1991-м. Мы начали встречаться с людьми, и было ощущение счастья, возвращения, просто было чудесно…

Мы пошли в Третьяковку, я помню, и после множества западного искусства, которого мы насмотрелись, после огромного количества музеев, когда я вновь взглянула на русское искусство,у меня были довольно сложные чувства. Конечно, иконы, футуризм, эскизы Александра Иванова — да и весь XVIII век. Мы знали о том, что происходит в искусстве того времени, нам привозили книги и журналы по современному искусству. Но в живом виде всё это увидели, только приехав на Запад. В общем, я вдруг поняла, что то, на чём мы выросли, это не то, чем мы сейчас живём. Я лишний раз поняла, как от многого мы были изолированы в СССР.

Для нас важна конкретная Москва. И лично для меня — Москва, которая живёт в моём воображении. Я всёдетство и юность жила в Столешниковом переулке, и Москва — важная часть моей жизни, важный город. И если бы я выбирала города, где хотела бы жить, это были бы Тель-Авив, Москва и Нью-Йорк.

Римма Янкилевская

У Владимира есть огромная серия, которая так и называется City (город). Это очень большая серия рисунков и коллажей. При этом там нет никогда прямой ссылки на Париж, на Нью-Йорк или на Москву — это такой символ мегаполиса, это не конкретный город.

…Мы оба москвичи, в Москве жили в районе Шаболовки. Потом на Юго-Западе, потом на Университетском проспекте. Володино детство прошло в Спасоглинищевском переулке, мое детство — на Большой Калужской улице, теперь это Ленинский проспект, у Октябрьской площади. И, конечно, мы совершенно городские люди, у которых никогда не было ни малейшего желания переехать куда-то загород, в деревню… Хотя мы очень любили погулять на природе, в лесу. Я до сих пор тоскую по настоящему лесу.

Виктор Пивоваров

Или вот ещё вопрос. Почему это все наши аяшники и аясовцы разбежались, как тараканы, по всему миру? Чего им в Москве не хватало? Что, Москва хуже, чем Париж или Нью-Йорк? Да нет, ничего подобного, даже лучше во многих отношениях. А чего они (мы) разбежались? Или, может быть, всё наоборот, не они убежали, а их убежали? Может, это вовсе не их воля и решение, а Москва не захотела, чтобы они там оставались? С другой стороны, вроде мы там никому не мешали? Или мешали?

Можно и по-другому повернуть. Сбежали потому, что «энергетически» место опустело, или, может быть, наоборот, опустело потому, что сбежали? Ну хорошо, а прибежали-то в места, где вообще никакой энергии. С другой стороны, может, Москва вообще «энергетически» не опустела, может, всё это только «метафизические домыслы»?

***

Невозможно ответить, какой город мне ближе, потому что Прага — это город, который меня приютил и который я люблю, а Москву я унёс с собой за пазухой. И Москва эта очень страшно непонятная. Моя Москва.

О любви слова и изображения. С. 98–99 / Письмо И. Шелковскому

Из интервью TheVillage

Связь со своими: за рубежом и в России

Виктор Пивоваров

В силу разных причин я сразу оказался в центре местной неофициальной художественной элиты. Лучшие чешские художники и искусствоведы стали моими друзьями. Конечно, этот тип дружбы иной, чем у нас дома, но это уже,так сказать, местные особенности.

О любви слова и изображения. С. 66–67

Ирина Врубель-Голубкина

Мы приехали, посмотрели на то русское общество, которое собралось в Израиле в 1971 году — приезжали сюда в основном инженеры из провинции, многие приехали и с нами, — и мы поняли, что так не выживем. То есть, конечно, мы с ними пили и всё такое… Но довольно быстро мы стали общаться с израильскими художниками, с израильскими поэтами. Так что первые наши друзья были «Чёрные пантеры», и потом была такая группа «Третий глаз» — это первые израильские хиппи. Сейчас они стали очень популярны. Так вот, их мы сразу и встретили, мы подружились, и Жак Катмор сделал о Мише фильм. Израиль создали русские евреи,и почти все израильские художники первого поколения были из России, говорили по-русски, это была первая среда нашего общения. Мы вошли в интересную местную среду и почувствовали себя очень хорошо. Мы и сейчас общаемся с молодыми художниками и молодыми писателями. Среда уже другая, и Москва уже другая. Журнал «Зеркало» — один из самых читаемых журналов. У Миши было много выставок в Москве, персональных и общих. Сегодня неважно, где человек живёт, и мы открыты для контактов со всеми.

Лиана Рогинская

Когда мы приехали, в Париже постоянно проходили всякие события, выставки,и буквально через несколько месяцев после нашего приезда мы как-то ощущали себя в арт-среде. Саша Глезер (коллекционер, писатель, один из организаторов «Бульдозерной выставки», был вынужден уехать из СССР в 1975 году. — «Лаврус») устраивал выставки. Но, во-первых, они довольно неаккуратно выбирали места для этих выставок. Это были какие-то жуткие галереи, в неправильных местах. Во-вторых, на этих выставках постоянно были какие-то конфликты. Я помню, как-то Глезер пришёл с пистолетом, стал чего-то требовать. Всё это было очень карикатурно и не очень прилично.

Поэтому мы, и Миша, и я, мы продолжали, как и раньше, сохранять дистанцию. Миша вообще человек не компанейский был.

У него были хорошие отношения с несколькими художниками. В частности, с Юрой Купером. Он часто приходил к нам в мастерскую. Юра был очень щедрый человек, и видно было, что ему очень нравились Мишины работы. Он не только нам говорил об этом, но и другим людям. Юра Купер говорил Мише: «То, что ты делаешь, очень здорово, но чтобы это продать, нужно сделать то-то и то-то». А я смотрела на Рогинского и видела отсутствующие совершенно глаза, он даже не слушал и подстраиваться не хотел. Он делал то, что ему было нужно для своего творчества.

Рогинскому очень помогал Олег Яковлев. Во-первых, он сделал несколько выставок в своей мастерской, сам покупал много работ, и многие его знакомые тоже покупали. Позиционировать себя русским художником Миша не хотел, он, наоборот, говорил, что он — франко-русский или русско-французский художник. Что, я считаю, совершенно правильным, потому что Миша почти половину взрослой жизни точно прожил во Франции и во Франции сделал три четверти своих работ.

Римма Янкилевская

Я думаю, что художник всегда одинок в своём творчестве, и именно в этом смысле Володя [Янкилевский] не имел никакой поддержки. Что же касается общества, скорее «сообщества», «братства», художников-единомышленников, то в 1960-е мы действительно ощущали себя как единая очень небольшая семья, которая жила своей жизнью, не зависящей от указаний «Советской культуры». К сожалению, впоследствии по разным причинам эта «семья» распалась.

Игорь Шелковский

Как и многие другие явления в мире журнал «А–Я» создался по чистой случайности: один из моих знакомых ещё по Москве иностранцев — бизнесмен и отчасти коллекционер — предложил деньги на его издание. По его проекту художники в Москве (со многими я познакомил его ещё до отъезда) готовили бы содержание номеров, я в Париже делал бы макет и занимался печатанием, сам он был бы связующим звеном между этими двумя пунктами. …Такой же случайностью, как зарождение журнала,было и мое участие в нём. Я хорошо знал положение неофициальных художников, в Москве я сам был одним из тех, кому должен был быть посвящён этот журнал. …Конечно, мой отъезд на Запад был связан совсем с другими целями: работать, выставляться — я художник, скульптор, — навёрстывать упущенное. Наконец, у меня есть ателье — большое, с удобствами, светлое, настоящее ателье скульптора, надо…делать карьеру — на Западе эти слова произносятся без негативного оттенка.

Да, это так, но… Могу ли я, имею ли право вот так сразу и окончательно забыть и отбросить всю свою прежнюю жизнь? Что я сделал, чтобы хоть как-то попытаться уменьшить то Зло, от которого страдал и лицо которого знаю так хорошо? Чем я могу помочь друзьям, оставшимся там? Я мало что мог сделать прежде, но теперь,в свободной жизни и когда появилась наконец конкретная реальная возможность дела, можно ли её упускать?

…Эмиграция разбросала художников по миру, те, кого прежде соединяли личные и творческие связи, работали теперь в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Мюнхене, Иерусалиме. Журнал («А–Я») должен был преодолеть это географическое разделение, на его страницах они вновь предстали бы вместе…

Из статьи «Журнал на подоконнике», опубликовано в журнале «Декоративное искусство СССР», 1990, № 8 (цит. по: Воспитание чувств. М., 2018. С. 91–92)

Материал подготовлен в рамках Межмузейного фестиваля «Точка перемещения», приуроченного ко Всемирному дню беженца.

Благодарим за предоставленные фотографии Лиану Рогинскую, Ирину Врубель-Голубкину, Римму Янкилевскую, журнал Art&Houses, Виктора Пивоварова, Игоря Шелковского и галерею «Палисандр».