Ольга Лясковская. В. Д. Поленов

Вышедшая через 19 лет после смерти Поленова книга сотрудника Третьяковской галереи Ольги Лясковской начинается с фразы о том, что в отечественной профессиональной искусствоведческой литературе монографий о Поленове нет. Соответственно, в этой первой книге были заложены принципы рассмотрения творчества художника. На хронологию жизни и впредь будет «нанизан» синтез искусств — от исторической живописи и живописи пейзажной с ключевыми работами от «Московского дворика» до «Больной» и «Христа и грешницы», от его преподавания и общественной деятельности — к театру. Правда, пока разговор ещё не шёл об увлечении Поленова архитектурой.

Лясковская, разумеется, подробно разбирала «Христа и грешницу»: как поленовское видение Иисуса отличалось от трактовки современниками («…нет внутреннего борения

Ольга Лясковская.

Екатерина Сахарова. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники. Воспоминания

Без составленных дочерью Василия Поленова книг не обходится ни одно исследование, никакой разговор о Поленове. В этих изданиях собраны переписка, обсуждение работ, информация об участии в деятельности Товарищества передвижных художественных выставок и Академии художеств, описания путешествий, рассуждения Поленова об искусстве и просто ремарки о жизни, воспоминания коллег о художнике и его — о них (о Репине, Верещагине, Шишкине, Врубеле…). Бесценный источник, где эпоха «говорит» от первого лица, но разными голосами. В обеих публикациях композиционно эти голоса вписаны в главы, соотносящиеся с этапами поленовской биографии, и каждый раздел предваряет пояснение публикатора. Для издания 1948 года Екатерина Сахарова, помимо семейного архива, задействовала архивы Виктора Васнецова и Саввы Мамонтова, а кроме того, московские и ленинградские госархивы. Для книги

Екатерина Сахарова. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники. Воспоминания. М.: Искусство, 1948

Екатерина Сахарова. Василий Дмитриевич Поленов. Елена Дмитриевна Поленова. Хроника семьи художников. М.: Искусство, 1964

Алексей Фёдоров-Давыдов. Русский пейзаж XVIII — начала XX века

Для заведовавшего в 1929–1934 годах отделом нового искусства Третьяковской галереи Алексея

Новое слово за поленовской пейзажной живописью, подготовившей приход «пейзажа настроения» Левитана. Пейзажи и этюды Поленова к большим историческим полотнам

Алексей

Тамара Юрова. Василий Дмитриевич Поленов

В этом исследовании при сохранении общепринятой канвы повествования о Поленове и эволюции его искусства акцент сделан на картину «Христос и грешница». Через эскизы Тамара Юрова прослеживает эволюцию замысла: когда вместе с композицией в эскизах меняется и трактовка толпы, художник уходит от некоторой шаржированности противостояния людей и Христа. Его образ, вернее, его облачение Поленов решил, опираясь на несколько источников: от ниневийского рельефа до современной арабской рубахи. При этом за несколько дней до выставки Василий Дмитриевич переписал голову главного героя, будучи не в силах переубедить мать: та не приняла облик Христа «в обычном головном уборе еврейских поселян».

В самой картине, по словам Юровой, Поленов выразил ещё и «мысль об обречённости». В левой части картины у кипариса и чуть особняком разместил Иуду, единственного стоящего из учеников Христа. А в другой части на зрителя «выезжает» из полотна Симон Киринеянин. Но стремясь «утвердить реальность личности Христа», в целом художник

Тамара Юрова. Василий Дмитриевич Поленов. М.: Искусство, 1961

Элеонора Пастон. Василий Поленов

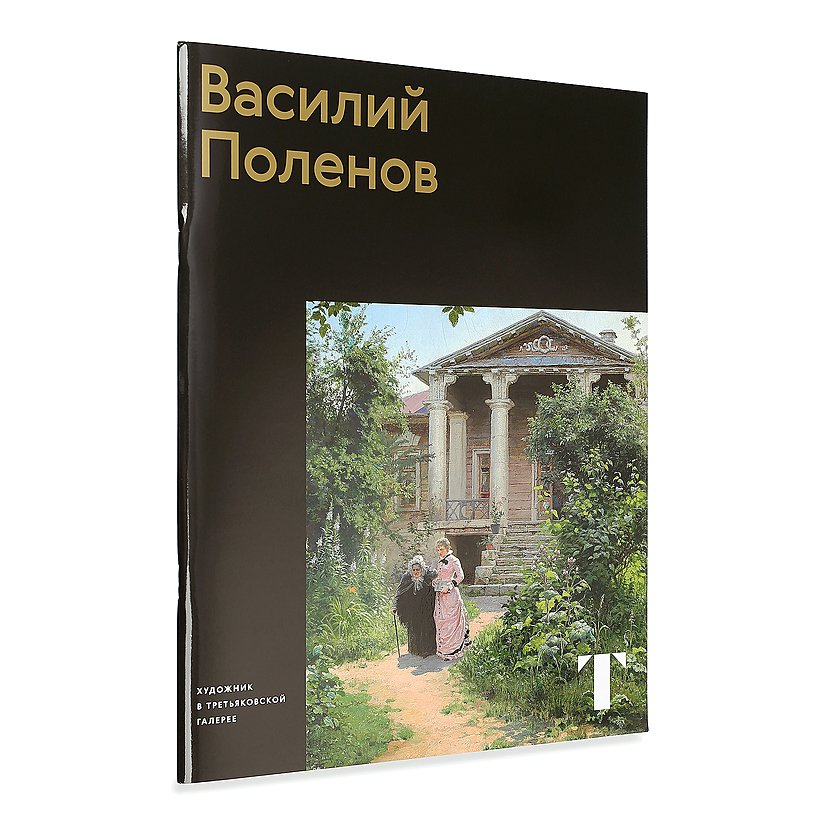

Главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX — начала XX века Третьяковской галереи, куратор ретроспективы Поленова в Новой Третьяковке Элеонора Пастон сегодня — ведущий специалист по творчеству художника. Она изучает его не одно десятилетие и выпустила несколько монографий (первую книгу о Поленове из серии «Художник в Третьяковской галерее», переизданную в

Элеонора Пастон. Василий Поленов. М.: Государственная Третьяковская галерея, 1998

Поленов и русская художественная культура

Рассуждая о проблемах поленовского творчества, Элеонора Пастон вспоминает обращённые к Поленову слова Игоря Грабаря: в Поленове сидят три художника — «средневековый, „московский“ и палестинский или вообще восточный… и они весьма мало связаны один с другим». На конференции, сборник которой вышел через несколько лет после прошлой юбилейной выставки Василия Поленова (1994), как раз и смотрели на трёх этих разных художников. Виталий Манин предложил неожиданную рифму поленовским пейзажам, назвав их отечественной вариацией европейского бидермайера. Елена Нестерова писала о евангельском цикле Поленова в контексте общеевропейского кризиса исторической картины; а Любовь Захаренкова разбирала саму структуру этого цикла, выбор сюжетов, где, с одной стороны, не оказалось (в духе позитивистской философии) чудес Христа, а с другой — за исключением нескольких картин не отражены драматические события Евангелия. Ольга Атрощенко рассказывала о найденном ею в музее Поленова, возможно, черновике неизданной рукописи Поленова «Иисус из Галилеи», которую он завершил одновременно с живописным циклом. Здесь же опубликованы воспоминания поленовской внучки Елены: она вспоминала рассказы матери о домашнем театре Поленовых.

В статье о музыке Поленова Марина Рахманова рассматривает не только широко известную поленовскую оперу «Призраки Эллады» (называя её, кстати, скорее «музыкальной иллюстрацией к живым картинам») и ещё несколько его произведений, но главное — оставшуюся в виде рукописи (она хранится в

Говоря о

Василий Дмитриевич Поленов и русская художественная культура второй половины XIX — первой четверти XX века. М., СПб.: Летний сад, 2001

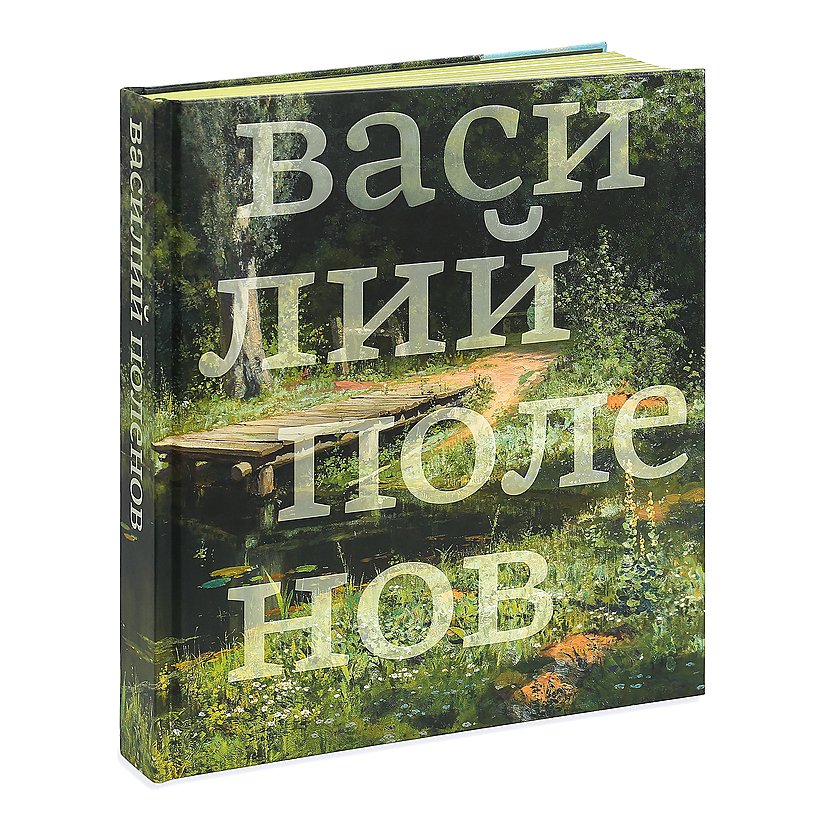

Василий Поленов. Каталог выставки к 175-летию художника

Как часто бывает, каталог оказался шире самой ретроспективы, отмечающей 175-летие художника. Помимо собственно живописи (обзорная статья куратора Элеоноры Пастон, статьи о евангельском цикле Ольги Атрощенко и «Христе и грешнице» Екатерины Шиловой), отдельные «главы» посвящены искусствам, в которых Поленов, будучи «человеком со стороны» и как раз поэтому не будучи скованным никакими рамками, сумел сказать новое слово: театру (Елена Струтинская) и архитектуре (Елена Борисова, Татьяна Гнедовская). Если в театре он возродил внимание к сценографии как к произведению искусства, то его архитектурные эксперименты — начиная с проекта церкви Спаса Нерукотворного в Абрамцеве — стали предтечей модерна. Впрочем, отчасти именно дилетантизмом Поленова, возможно, объясняется, что за удачными камерными постройками, так сказать, для частных нужд последовал более масштабный, но, по мнению Борисовой и Гнедовской, неудачный проект. Когда возводили здание Секции содействия устройству деревенских, фабричных и школьных театров в Москве (Дом театрального просвещения имени академика В. Д. Поленова), «стиль модерн не только догнал, но и перегнал одного из своих создателей». Кроме того, Поленов в каталоге увиден глазами одного из учеников — Егише Татевосяна. Елена Теркель пишет о взаимоотношениях двух художников, о том, что по просьбе поленовской дочери Екатерины Сахаровой в 1932 году Татевосян написал воспоминания, но в публикацию 1950-го вошла лишь малая их часть. Теперь рукопись, хранящаяся в Третьяковской галерее, наконец издана полностью. О поленовском изучении перспективы рассказывает Вера Бодунова — это особенно важно, учитывая, что его хранящаяся в Третьяковке рукопись «Руководство к изучению линейной перспективы» не была опубликована, но, вероятно, как раз на ней построен поленовский метод преподавания.

Василий Поленов (каталог выставки к 175-летию художника. Новая Третьяковка. 17 октября 2019 — 16 февраля 2020). М.: Государственная Третьяковская галерея, 2019

Мир Василия Поленова. Россия. Европа. Восток

Некоторые моменты раскрыты подробнее, чем в других изданиях. К примеру, поленовские впечатления не только от самих путешествий, но и, что логично, от разных художников. И речь идёт не только о Мариано Фортуни (восхищение Поленова им хорошо известно), но и, например, о Франце фон Ленбахе (о чём в каталоге ретроспективы лишь упомянуто), и о старых итальянских мастерах. Среди них Поленов отмечал не только Веронезе, что тоже общеизвестно, и Джотто, но и Витторе Карпаччо, и это гораздо необычнее. Причём, говоря о наивности этого мастера, Василий Дмитриевич одновременно называл его «чистокровным натуралистом». И конечно, в европейской живописи Поленов, как и его друг Илья Репин, как и

В связи с поленовским реализмом, с одной стороны, и страстью к путешествиям, с другой, логично увлечение художника фотографией. В работе над евангельским циклом он использовал снимки как документ (в томе о Востоке приведено много фотографий

Мир Василия Поленова. Россия. Европа. Восток: в 3 т. М.: Слово, 2019

Василий Поленов. Семейный альбом художника

Издание рассказывает о личности Поленова и о тех, кто окружал художника в разные периоды жизни. Василий Дмитриевич был потомком нескольких дворянских родов, многие представители которых прославились на культурном поприще. Творческая атмосфера всегда царила в семье Поленовых. Уже в начале XX века дом Василия Дмитриевича Поленова в усадьбе на Оке стал музеем. Портреты родных, многочисленные фотографии, выдержки из писем помогают воссоздать картину жизни художника.

Василий Поленов. Семейный альбом художника. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2019

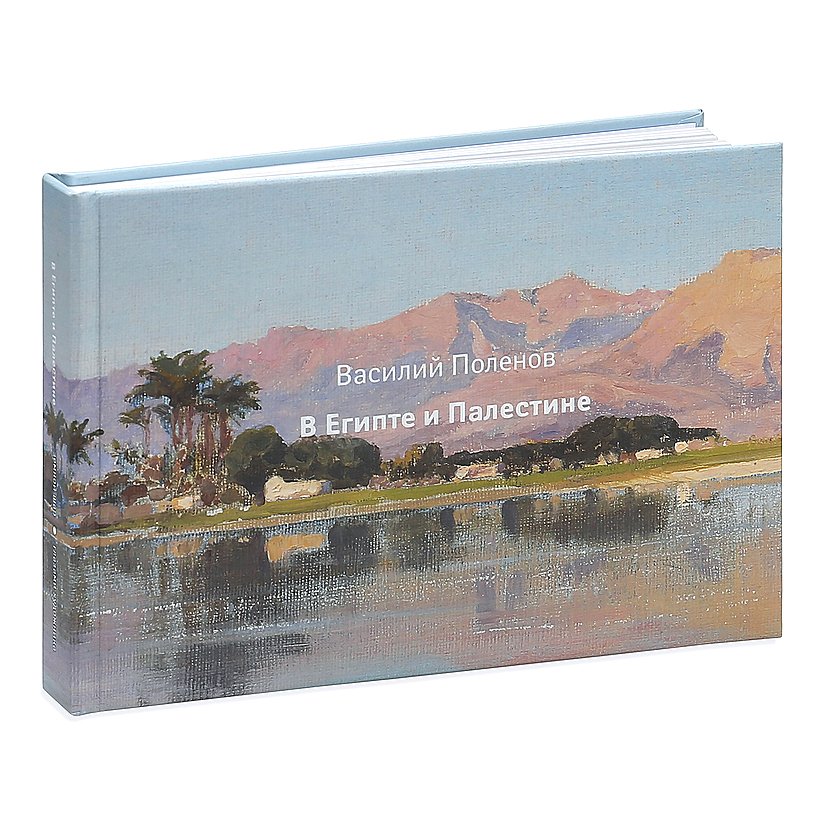

Василий Поленов в Египте и Палестине

В серии «Земной шар глазами художника» вышел альбом, собирающий множество документов и иллюстраций о важнейших путешествиях для Василия Поленова. Художник дважды за свою жизнь побывал на Ближнем Востоке, не будучи при этом ни увлеченным археологом, ни историком, ни этнографом. К подобным путешествиям его подвигло желание лучше понять природу христианского учения, прикоснуться к событиям многовековой давности, увидеть места, сохранившиеся с библейских времен. Этот опыт помог Поленову создать произведения, которые затем вошли в его знаменитый «евангельский цикл». О событиях обеих поездок подробно рассказывает издание, которое основано на редких архивных документах и публикациях, а также сопровождается богатым иллюстративным материалом.

Василий Поленов в Египте и Палестине. М.: Государственная Третьяковская галерея, 2019